最終更新日 : 19 Jun. 2019

JI5RPT 475kHz - 475kHz帯を簡単に始める

注意:2019/4/1より475kHz送信機の保証認定が開始となりました。

475kHz帯を簡単に始めるためのWebページを作成しました。

詳しい内容についてはJI5RPT 475kHzをご覧下さい。

ここでは475kHz帯にQRVするための簡単な免許方法や最小限の設備についてまとめます。

ここに掲載している程度の設備があれば、1000kmオーバーのQSOも問題無くできます。(475kHzは意外と飛びます!)

目次

はじめに

475kHz帯は2015年1月から日本国内で解放されました。

日本国内において475kHz帯の免許が下りている局は、2018年8月現在50局程度とかなり少なくなっています。

実際にアクティブにQRVしている人は、現状数人レベルです。実際475kHz-10アワード受賞者は数人、AJDは未だ完成していない現状です。

その理由は、免許条件の面倒なところだと思われます。

基本的には半径200mに住宅、事業所等の建物が無いことが免許の条件となっています。

そのため、都市部では移動運用のみ、地方部でも移動運用または自宅運用の場合は、自宅から200m以内の住宅・事業所から同意書を貰う必要があります。

また、市販のRIGが無く、JARDやTSSの保証認定も無いため、さらに敷居が高くなっているかと思われます。

注:2019/4/1より475kHz送信機の保証認定が開始となりました。

免許

一番簡単な475kHz帯の免許は、20W以下の送信機(既に技適や保証認定で申請済み)に送信コンバータ(20W以下)を接続し、軽微な変更で免許を得ることです。

それ以外は、現状変更検査になります。

2019/4/1より475kHz送信機の保証認定が開始となりましたので、200W以下であれば、検査は不要になりました。

実際このバンドに20W超の電力が必要かと言いますと、無くても問題ないと思います。

その理由は、1W EIRPの制限があるためです。

この周波数では常識的な大きさのアンテナがあれば、1W EIRPに近づけることができます。

そのため、実際多くの人は20Wで運用しています。

ただし、移動運用などで、アンテナの上げ方やアースの状態によって

1W EIRPに近づけられない場合があり、その場合は20W超の免許が有効だと思います。

オススメの構成は、FT-817や10W機(わたしはTS-480VATなど使用)+送信コンバータです。

送信コンバータは、米国で販売されているMF SOLUTIONS 630 Meter Transmit Converter(完成品/キット)が

良いでしょう。部品点数も少なく簡単にできます。

また、このキット単体でスプリアス基準をクリアしているため、LPFは使用しなくても特段よいと思います。(心配する場合は作ってもよいですが。)

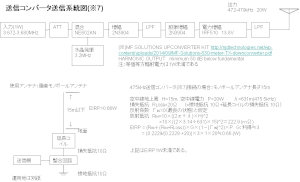

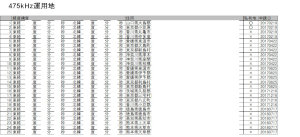

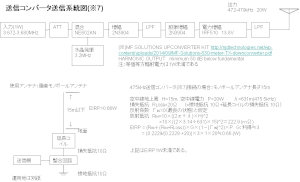

申請の例(送信コンバータ MF SOLUTIONS 630 Meter Transmit Converter、475kHzQTHの申請例)

申請の手順

(1)技適の20W以下のHFのRIGを総通直接に追加申請をする(既存に該当するものがあれば省略)

(2)20Wの送信コンバータを付設する変更申請を出す。

MF SOLUTIONS 630 Meter Transmit Converterで申請した事例を掲載します。また、運用場所についても下記のように申請していますのでご参照ください。

上記クリックすると拡大します。

送信機(送信コンバータ MF SOLUTIONS 630 Meter Transmit Converter)

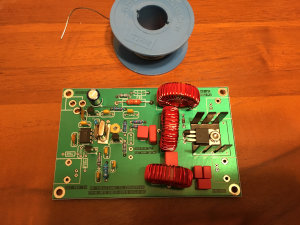

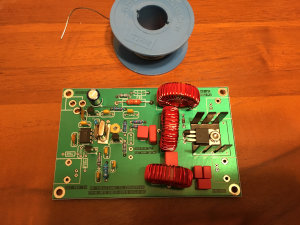

現状一番お手軽に、CWやJT9の運用(リニアモード除く)が出来るキットです。

出力も20W程度で、国内で検査なしで免許を受けることができます。

WA3ETDが頒布しているキットで、本体は、$75(80mIF)、送料は、$14で合計$89です。PayPalで支払い可能でした。

注文後即発送していただき、1週間後に到着しました。購入後、PDFで取説が送られてきます。コンバータ部は、周波数の調整以外は無調整でOKでした。

部品点数も少なく再現性も高いキットではないかと思います。

注意点としては、Inputは0.1-1.0 Watts と書いていますが、Inputのレベルはなるべく低くした方が良いようです(オーバードライブはスプリアスの原因!)。

私は、0.1Wになるようにしています。また、PTC thermistorがCrystalにくっついていますが、これが触れないほど熱くなりますが、正常の動作のようです。

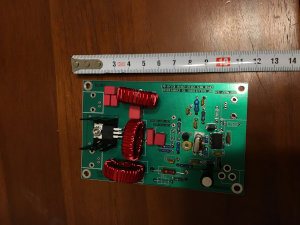

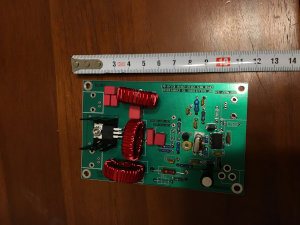

左から

(1)送られてきたパーツです。名前がかかれてビニルテープでとめられている。

(2)(3)組み立て後の大きさです。

(4)ミキサーには、NE602ANが使われています。

(5)組み込んだ様子。ケースは、タカチYM-180に組んでいます。

(6)周波数合わせ。測定機が無いので、JT9で送信したものを別RIGで受信しながら、JT9の受信DFを送信DFと一致させるようにCをトリマで調整します。

運用場所

これが最大の問題点。基本的には半径200mに住宅、事業所等の建物が無いことが免許の条件(同意があればこの限りでは無い)となり、免許状の付款(備考)に運用場所の緯度経度が記載されます。

場所の見つけ方

私有地の場合、所有者の許可が必要。公共の場所、例えば一級河川の河川敷などは特に許可書類の提出も不要で容易に許可が下りるようです。

私の場合は現在2カ所は私有地となっているため、許可を得ていますが、それ以外は運用に際して特段許可書等は得ていません。

アンテナ

アンテナは移動運用となるため、いつものHF移動と同様に10mの釣り竿にワイヤーをはわせるタイプとします。

コイルは、インダクタンスを可変できるバリオメータなどは一切不要です。可動部があると移動運用の衝撃で壊れてしまいます。

コイル用にはVU150の継手とVU75の継手×2と0.8mmエナメル線、φ0.9mm園芸用アルミ線、自在ブッシュを用意します。

メインコイル・サブコイルの製作

メインのローディングコイルのインダクタンスは、1.6mH程度必要となります。

コイルは、JO2ASQさんのページを参考に、メインコイルと無段階調整コイルの構成とします。

メインコイル用には、ホームセンターで購入したVU150の継手を利用します。直径16.5cmに手持ちの0.8mmのエナメル線を巻き、46Tから129Tまで0.5mH〜2.2mHまで計算上約0.1mHごとにタップを立てています。

タップはエナメル線をねじることで作っています(半田でエナメルを溶かしメッキします)。

JO2ASQさんのページのお告げに従い、ボンドGクリヤーを塗りつつ巻いていきます。

サブコイル用には、VU75の継手を2本を重ねてボンドを塗って1個にします。

φ0.9mm園芸用アルミ線をスペース巻きにします。巻線は自在ブッシュを予め表面にボンドで貼っておき、それに沿わせて巻きます。

これもJO2ASQさんのページをそのまま参考にしています。

最大約0.1mHになるようにしていますので、メインコイルで微調整できない部分はこちらで調整します。

整合トランスの製作

特にLF、MFの場合は、アンテナ入力抵抗が50Ωより低い場合もあれば、高い場合もあり。。。マッチング用のトランスが必須です。

JA1BVAさんの475kHz用整合トランスの製作を参考にしています。

FT140#43に0.8mmφのテフロン電線を2つペアで並べて巻いていきます。

入力側はN=13回、出力側は15回としました。出力側はN=3から1回ごとにタップを出して、ターミナルに接続しておきます。

これで、概ね10Ω程度から70Ω程度までカバーできているかと思います。

アンテナの調整

ラジアルは、20m×6本〜8本のIV線を地面にはわせています。また、車体へ接続できるように大型のクリップも用意しています。

アンテナ調整にはアナライザー必須です(慣れれば勘でもいけるかもしれませんが)。

私が使用しているのは、RigExpertのAA-30です。100kHzから測定できるのが良いです。

手順

- アンテナをセットアップ

- メインコイルのタップ・サブコイルのタップの真ん中あたりにとりあえず取り付けておく。整合トランスはとりあえず50Ωくらいにしておく。

- AA-30で、473kHzを中心にして、Bandwidthを±100kHzくらいで測定。ディップ点があることを確認する。

- 運用周波数に対して、長いのか短いのかを確認して、メインコイルのタップを動かす。

- AA-30で、473kHzを中心にして、Bandwidthを±100kHzくらいで測定し、実際にディップ点が変わったことを確認。

- サブコイルのタップ位置を変更し微調整

- 整合トランスのタップ位置を変えてみて、SWRが低くなるところを探る。

- AA-30のBandwidthを狭めていき、メインコイル・サブコイルを必要に応じて調整

コイルの取り付けはこんな感じ。

左から、整合トランス・メインコイル・サブコイル

運用

この周波数の運用は、主にCW、JT9、WSPR(双方向QSOはできない)となっています。

CWは、473kHz付近、JT9は、474.2kHz(USB)+1000Hz〜2000Hz で運用されています。

私は、コンディションが悪くても確実にQSOできるJT9での運用をメインとしています。

最後に

475kHz帯の運用は、ある程度の準備が必要ですが、そこまで難しくないです。ぜひ、運用を検討してみてください。

Back

|